らじる★らじる のアプリを使わずに NHKwebラジオを

受信する受信機を作りました。

高齢の親がNHKラジオを聞きたがっているのですが、施設内ではAMラジオの電波は

入りづらく、窓際でラジオの向きを感度の良い方向に合わせても動かしてしまうため

悩んでいました。

スマホで らじる★らじる のアプリをトライしましたが やはりタップや

フリックなどうまく操作できず NHKに問い合わせしてみましたが良い方法が

ない状態でした。

このような経緯から 物理スイッチ1つのみ のNHK第一専用ラジオを作りました。

(ボリュームもすぐに最大にしてしまうので 固定にしています)

構成概要: 以下の通りです。

・モバイルルータを設置し wifi環境を作る。

・Raspberry Pi を使用し ストリーミング放送を受信

・ラズパイからDAC(Digital-to-Analog Converter)をかませてスピーカー出力

・ラズパイのGPIOポートにトグルスイッチをつなぎON/OFFをコントロール

(ラズパイは常時起動状態にして、トグルスイッチで受信をコントロール)

パーツ:

・モバイルルータ (富士ソフト +F FS040W FS040WMB1 SIMフリーなど)

・SIMカード (通信量は限られているので日本通信の 合理的(シンプル290プラン))

・Raspberry Pi 3 Model B (中古で購入)

・DAC (MAX98357A 3Wアンプモジュール を使用)

・スピーカー 40mm 8Ω (小型ラジオから取り外し使用)

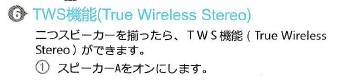

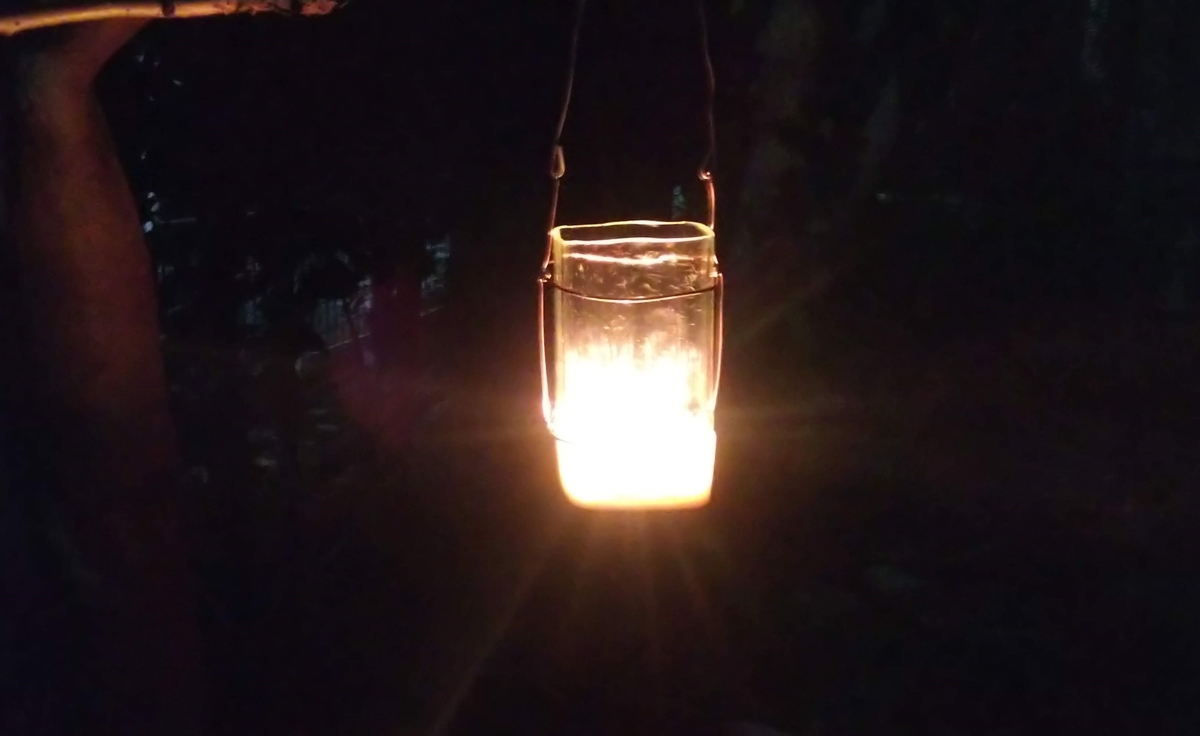

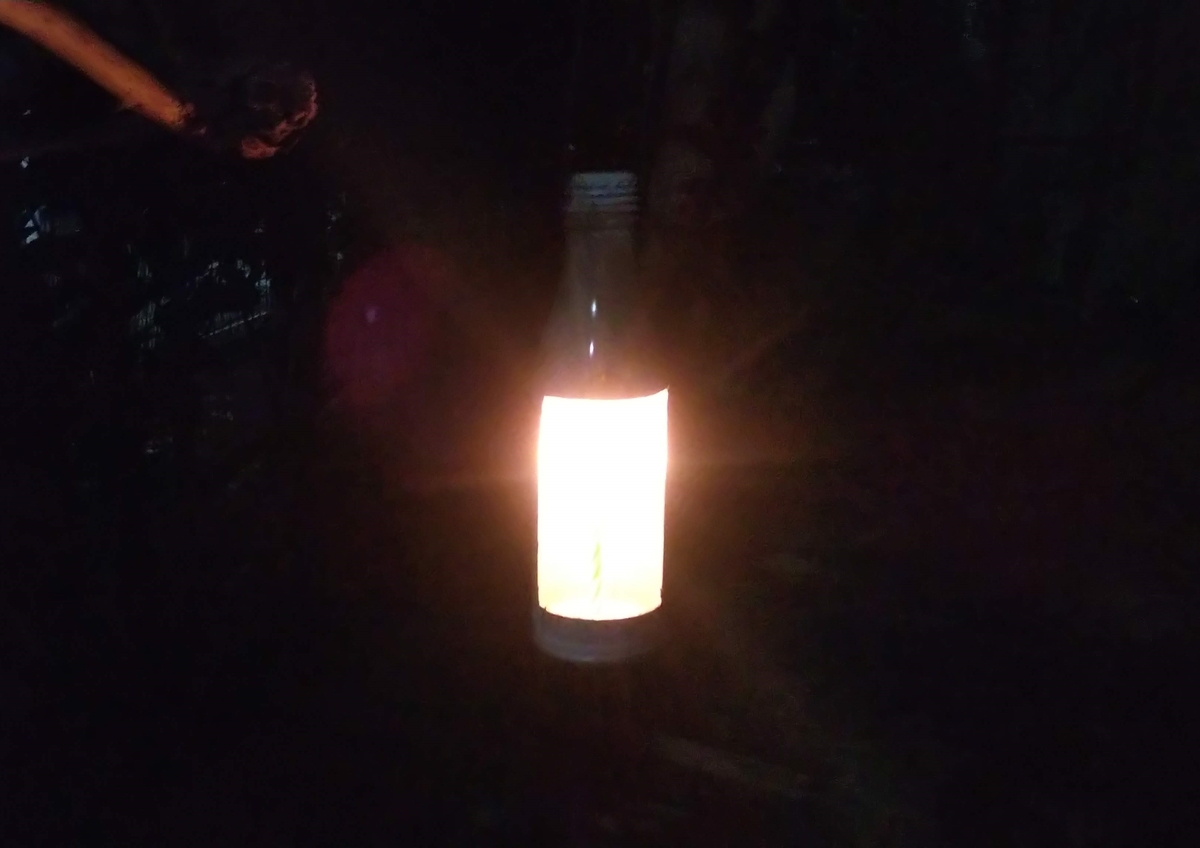

・ケース (100均の食品保存ケースを使用)

・トグルスイッチ(2Pで可)

・LED (受信時点灯用 赤色を使用)

・その他 線材、固定用小物

追い追い続きを書いていきます。(急ぎで知りたい方がいるようでしたらがんばります)